前言:据人民日报客户端消息,截至发稿时,事发桥面已经停止抖动,大桥管理部门已封闭大桥。而据专家初步分析,该现象属于限幅涡振,在大跨桥梁上比较常见;桥梁主体结构未受损。具体原因还有待专家进一步检测确证。

五一小长假结束了,从5月6日的凌晨开始,全国高速路口也相继关闭免费通道,开始正常收取高速费用了。

除了奔走在复工路上的人们怀揣着激动地心,享受着最后一天的高速免费体验卡外,位于广东省珠江狮子洋之上,连接广州市南沙区与东莞市虎门镇的虎门大桥,在5月5日下午突然也“满心激动”起来,虎门大桥“虎躯一震”给全国人民来了个“深呼吸”让无数人把心提到了嗓子眼。

作为广深珠高速公路网的主要组成部分,虎门大桥是广东沿海地区重要的交通枢纽,始建于1992年,1997年通车至今,大桥一直都十分平稳。

但是在5月5日下午,虎门大桥发生异常抖动,甚至在今日凌晨都有振动。出现该情况后,国内相关领域专家奔赴现场进行勘察,给出了目前最可信度较高的说法。

专家们初步认定虎门大桥悬索桥本次震动的主要原因是,由于沿桥跨护栏连续设置水马(挡墙),改变了钢箱梁的气动外形,在特定风环境条件下,产生的桥梁涡振现象。

大跨径悬索桥在较低风速下存在涡振现象,震动幅度较小且不易察觉,仅在特殊条件下会产生较大振幅,不会影响桥梁结构安全,但会影响行车的体验感和舒适性,易引发交通安全事故。

而根据现有对虎门大桥掌握的数据和观测到的现象分析来看,此次虎门大桥悬索桥“抖动”并未使其桥梁主体结构受损,也不会影响虎门大桥悬索桥后续使用的结构安全和耐久性。专家组表示虎门大桥属于悬索桥,结构安全可靠。

但是,并不是所有的桥梁公路等基建在对抗外力的情况下都那么幸运。关于大桥因外力坍塌较为著名的例子是1940年塔科马海峡大桥,同样是悬索桥,但是在通车4个月后,突然被微风摧毁。回到国内,去年10月台湾宜兰县21年桥龄的南方澳跨港大桥和无锡高架桥皆因外力发生结构型桥梁垮塌。

由于近几年我国重型汽车数量等带来的交通压力越来越大,同时恶劣天气带来的腐蚀性也越来越高,对于有一定使用年代的桥梁和基建结构产生了不小的负面影响。所以,桥梁的健康检测、结构安全评估以及损耗监测等显得尤为重要。

实际上,虎门大桥作为重要的交通枢纽,其实是有一套监测系统的。根据论文显示,虎门大桥在设计之初就加入了GPS位移、应变实时、长期形变、超限超载等监测系统,通过这些系统的作用,实时获取桥梁在各种情况下的受力、工作状态,以及抗风和抗震等结构参数,实现对桥梁的安全监测。

从虎门大桥监测系统的表现来看,融入物联网的基建监测系统未来的市场将会加速扩大。根据数据显示,国内目前铁路营运里程12.9万公里,桥梁20万座;公路总里程14.26万公里,82.55万座桥梁;还有一些2万余座水电站、200多个机场等大型公共基础设施。在这些大型基建里面,并不是所有的设施都有完整的安全监测系统,同时,在新基建的加持下,相关监测系统的需求和市场只会大幅增加。

物联网在桥梁监测中的应用

事实上,早已经有类似的解决方案在上海、武汉等地施行,物联网技术在结构监测领域的应用案例也屡见不鲜。

具体来说,打造一个完整的物联网监测系统闭环包括数据采集、数据传输、数据中台以及应用端。数据采集包括智能传感器、传感网和巡检终端等;数据传输包括LoRa、NB-IoT等;数据中台包括数据管理、分析以及可视化平台;应用层则对应了各类基建设施,对于安全性需求较高的领域,例如轨道交通、能源行业等等。

(图片来源:源清慧虹)

桥梁是连接现代交通的“咽喉”,然而其一旦建成投入使用后,就会进入不断退化、老化的阶段。

港珠澳大桥

近些年,一些列的桥梁损害甚至坍塌事故,都在提醒我们必须高度重视桥梁的健康检测与安全评估,及危桥的损伤检测和监控,争取消除隐患。所以对桥梁健康状况进行监测和评价,掌握其健康状况是有非常重要的意义。桥梁结构的监测也就成为桥梁结构安全养护和保障正常使用的主要技术手段。

显然,监测的过程仅靠人力是不可能的――费时费力费成本不说,还无法做到监测的实时性,像上文中提及的“南方澳大桥21年未做独立检测”的现象绝非个例。因此,物联网技术在远程桥梁结构健康监测中,成为一个不可缺少的重要环节。

在小编看来,物联网技术应用于桥梁监测主要体现在两个方面:

01应对货车超载

在高架桥两端加装路面压力传感器,通过物联网进行车辆载重和类型识别,和摄像头联接获取违规车辆的车牌信息,在进行分级实时告警的同时,还可以统计路面总体载荷。

案例:

目前,交通设施智能管理平台已在上海投入试运营。今后超载货运车一旦违规驶上高架桥梁,桥上埋设的线圈会自动感知微小受力变化,同步向智能管理平台报警。据相关工程技术专家介绍,以前高架桥梁对重车的监控大都是人工观察,今后可以通过在道路内植入带有信号发射功能的传感器,实时监测每一座设施的荷载和运作状况。

一旦有超过该桥梁负荷的卡车出现,传感器能及时感应并向监控平台自动报警,工作人员上报信息,由执法者对违规卡车进行及时处理。目前,这项技术已经在松江辰塔大桥试运作。

02对桥梁健康状况进行日常监测

在大桥中植入若干个不同种类的传感设备,另设立汇集节点/网关和实时监测平台,利用低功耗广域网等技术无线传输监测数据并发送数据至汇集节点,再将数据传入平台层进行储存、处理与分析,并根据分析结果及时采取应对措施,比如当桥梁极限承载力损失严重时,考虑将其拆除。

案例:

在武汉市,中铁大桥科学研究院的技术人员为42座桥梁安装15种、共1929个传感器,硬件设备更是达到了25类、共3053套。技术人员将通过这些传感器和硬件设备对桥梁的结构安全(即应变、裂缝、位移、挠度、倾角、温湿度)、车辆荷载(即车型、车速、车重、轴重、车长)、独柱墩匝道倾覆及滑移(即应变、位移、倾角)、沉降及桥面线形(即挠度、GPS)等关键参数进行监测。

其中,“智慧桥梁”系统能自动生成维修建议,并通过查阅系统中的监控视频、检测数据,为事后追溯、索赔提供依据。

物联网在结构监测中的应用

当然,不只是桥梁,随着中国大规模基础建设浪潮的渐渐消退,隧道、楼宇、轨道等各种结构物都开始进入长期的运营使用阶段。但是,在各种自然界的不确定外力加载下,以及经济发展的需求,致使各种结构物超载疲劳运营现象普遍出现。

然而,前期的设计、施工并不能确定结构物是否正常运营,必将需要一种更实时、快捷的方式对运营状态进行全面的精细化监测,尤其是对已经服役多年的老旧结构物。

结构监测前景大有可为

中国结构监测的市场刚刚起步,结合着物联网,智慧城市的发展,未来五年内会滋生出数十亿的市场份额,同时随着现有建筑物的逐步老化,市场还会越来越大。鉴于传感器的生命周期一般为8年左右,所以也是一个无限循环的市场。如果新建筑物在施工阶段就采用物联网结构监测方案,那么整个市场无疑会扩大很多。

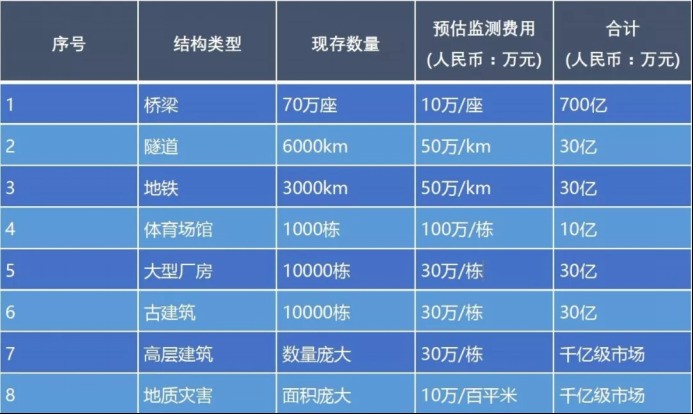

例如,一座普通200米左右桥梁监测费用10万左右,每公里隧道监测费用5万左右,每公里地铁监测费用5万左右,一座体育场馆监测费用100万左右,高层建筑监测费用30万左右。

据统计,截止2015年,国内现有大小桥梁70多万座,隧道8000多座(总长度4000多公里),地铁总长度超过3000公里,大型体育场馆上千座,老旧建筑,高层建筑数量庞大,未来都有实时在线监测预警的需求。

同时日益增多的地质灾害也是一个庞大的监测市场。犹记得2018年5月9日,成都高新区联合成都高新减灾研究所,在成都高新区60个社区启用地震预警“大喇叭”,通过社区广播、手机、电视等多途径,在地震波到达前提前预警,为民众避险争取宝贵时间。

在虎门大桥“深呼吸”的同时,我们看到了物联网监测系统在旧基建中承担的安全责任和担当。同时,我们也应当看到在新旧基建需求同时增加后,物联网市场的进一步扩张。